|

放射能と命をみつめ、東に西に走る「生ける」科学者

藤田祐幸

| 【プロフィール】 |

|

戦争被災地での劣化ウラン弾や、チェルノブイリの原発事故の調査報告でも著名な、科学者の立場から市民運動をされている藤田祐幸先生(慶応義塾大学教員)を講師にお迎えしお話をして頂きました。

これは、2004年8月14日(土)に、本当の科学のあり方を模索し、市民運動をなさってきた時に出会った宮沢賢治の生き方や言葉などを通して、賢治の魅力を語っていただいた講演記録です。

原子力が世界的問題となっている、まさに今このときに(2011年5月)、私たちはあらためて講演内容の重みに気付かされます。単なるエネルギー問題にとどまらない、放射能の素顔が、みえてきます。先生の言葉が、他の科学者の追従を許さない真実であり、「まことのことば」であったことを身にしみて感じます。

おそらくのちの歴史家達がひもとくだろう、大変貴重な講演記録です。

まことひとびと索(もと)むるは

講師 藤田祐幸

日時:2004年8月14日(土) 17:30開場 18:00開演

場所:鎌倉市生涯学習センターホール後援/鎌倉市教育委員会

宮沢賢治学会イーハトーブセンター

協力/リラ研究グループ自然音楽研究所(初出/でくのぼう宮沢賢治の会 特別号 より抜粋)

賢治は「やる」もの

私は、文学者でも、宗教者でも、評論家でもありません。宮沢賢治の研究家でもありません。大学で、文科系の学生に物理学や科学史や環境論を教えている科学者です。

賢治の生誕百年祭のころのことを皆さんもご記憶かと思いますけれども、おびただしい賢治の本が出ました。私は学生のころから四十年間も賢治を読んできましたので、それ以前からもたくさんの本を読んできました。私の書斎には、そんな本がびっしり本棚を埋めています。それを読んでいますと、実は誰も賢治を語っていないことに気が付きました。賢治という人はとっても変な人でして、賢治を語ろうとするとみんな実は自分を語ってしまうんです。みんなが、賢治に映る自分の姿を語っている、ということが、年を経るごとにわかってきました。

私は、賢治研究会の古い会員でありますが、最初のうちは一生懸命賢治研究会に顔を出して、皆さんのいろんな話を聴いておりましたが、だんだんもどかしくなってまいりました。みんな賢治を一生懸命研究するんですね。そして賢治を論ずるんですね。で、どうもその賢治を研究したり論じたりするのは、私には性が合わない。「賢治は論ずるものではなくやるもんだ」というのが、その後の私の人生を決定するようになってきたわけです。

今日は、そんなわけで、私は賢治を語るのではなく、私を語ることにいたします。私は科学者として何をしてきたのか、ということをお話したいと思います。

●まことひとびと索むるは‐詩「早春」について

今日のテーマ「まことひとびと索(もと)むるは」というのは、「まことひとびと索むるは 青きGossan銅の脈 わが求むるはまことのことば 雨の中なる真言なり」という短い詩から借りてきました。

この詩は、「黒雲峡を乱れ飛び 技師ら亜炭の火によりぬ げにもひとびと崇むるは 青きGossan銅の脈 わが索むるはまことのことば 雨の中なる真言なり」が定稿と全集などにでています。これは、「早春」という題の詩でありまして、元はこんなふうなんですね。

賢治はいつもそうですが、何度も作品を書き換えています。推敲というのとは少し違うのですが、かなり時間がたってから書き直したりすることもあります。初期形のを見ますと、「あめにぬれ 停車場の扉を開きしに」という状況描写もあります。あとの文脈から考えて、技師とは銅の鉱脈を探しているいわゆる山師といった人のことかと思います。その人たちが停車場で火を囲んでいる様子を見て、「げにもひとびと崇むるは 青きGossan…」、Gossan(ゴッサン)というのはですね、これは鉱物学の用語でして、日本語で言うと「貫入」というふうにいいます。地層がありますね。その地層を貫いて鉱脈が鋭く地層を断ち切っているような、そういうのを「貫入」といいます。その貫入を探している。人々はそういう経済的な資源的な価値を求めている。それに対して、ここに「わが索むるはまことのことば 雨の中なる真言なり」。

ところが、後に賢治はその前提になる状況を全て取り去って、冒頭にお示ししたような形のものを、いくつかの詩を書き重ねた紙に、めずらしく毛筆で書きました。実は微妙に違っていまして、「げにも」という書き出しは「まこと」に書き換えられ、ひとびと「崇むる」とあるのが「索むる」に、わが「索むる」が「求むる」に、変わっています。これは、花巻農学校の昔の敷地にレリーフとして残されています。細かい詮索をするつもりはありませんが、この形になって、この詩は完成度の高い、ひとつ抜け出した作品に変貌しました。

ここを見るとやはり早春でもなんでもないんですけれども、それでもこの「雨の中」という言葉の中に、例えば岩手の辺り、例えば滝沢村の辺り、そうですね、三月末頃行ってもまだ雪が残っております。ですから、早春といっても、その雪が消え雨が降る。そうすると一斉にその草木が芽生え花が咲くというそういう光景が、この「雨の中なる」という言葉の中にあると思います。それは、大地から無数の菩薩がたち現れる地湧菩薩のイメージにもつながります。

●賢治にとっての「詩」とは

賢治は詩人であると同時に、また科学者であるわけですが、彼のその言葉のなかには非常に鋭い光を放つものがあります。「詩は裸身にて理論の至り得ぬ境を探り来る そのこと決死のわざなり」というのもそのひとつです。これは、二十歳頃の私にとっては、刺激的な言葉に思われました。

宮沢賢治は花巻農学校の職を辞して、羅須地人協会を設立しましたが、しかしそれも当時の特高警察の干渉を受け、協会を閉じてからは、もっぱら農村を回って肥料設計をして歩き、それによって体調を崩し、そして三十八という若さで亡くなっていく。そういう人生を辿っていくわけですね。賢治にとって「詩」は単なる言葉を連ねた紙の上の詩ではなかったように思います。

彼はその羅須地人協会の農民芸術論の中でこういうことを言っております。「職業芸術家は一度亡びねばならぬ 誰人もみな芸術家たる感受をなせ」。このことを私の立場に置き換えれば、職業科学者は一度亡びねばならぬ、ということになります。

●科学者の実態‐科学のあり方を求めて

例えば、美浜原発で配管が破裂して4人の方が亡くなりました。これまで、この国の原子力の科学者は、「日本には独特の安全文化というものがある。日本の原発は決して事故を起こさない。それだけの安全に対する文化というものが日本独自のものとしてある」。そして、国民に対し、専門家である科学者が安全であるというのだから信じろと、政府やマスコミが言う。でも、破裂した鋼鉄の配管は紙ほどの厚さしかなかった。

そういうことを考えると、職業科学者というのは、結局科学でメシを食う人たちということになる。原子力の専門の科学者はどうやってメシを食うかというと、それは原子力産業に媚び諂ってメシを食うという御用学者になるしかない。

私はずっとこの間、核の問題、原子力発電と核兵器の問題を考えてきました。これは、原子核の核分裂反応という物理学者が発見をした純粋なる物理現象でありますけれども、その核分裂反応という物理現象が、広島・長崎の悲劇を引き起こし、チェルノブイリの悲劇を引き起こし、そしてJCOの悲劇につながり、今イラクのウラン弾による被曝の問題へとつながってきています。そういう科学者の系列に私は所属しています。私は大学に入ったときに、原子力に未来を感じて物理学を選んだわけですが、大学一年の時にいろいろ手当り次第原子力関係の本を読んでみて、放射能の問題を論ずるものがないことに気づき、これはダメだ、これは人間の手に負えるものではない、と考えました。

そこで、私は出来るだけ「世間の役に立たない学問」をやろう、と考えました。科学は、何かの役に立つためにあるのではない、天地の仕組みを解き明かすためにある、画家が絵を描くように、科学を営むことが出来ないのか、と私は考えていました。

しかし、近代は科学・技術が経済活動と結びついて、社会活動の中枢を支配しています。何かの役に立つ科学、とは、「産業の役に立つ」、「こういう発明・発見があるとこれは将来こういうことに使えるかもしれない」という、そのすべての科学が何かの役に立つんだという方向で意味付けられていく。

それならそれは本当なのかが問われなければならない。医学の進歩ははたして本当に人間の生命ときちんと向き合う方向に進んできたのか。原子力の開放というものが人類の幸せをさらにさらに豊かにする方向に進んできたか。新しい化学物質がたくさん開発されて、私たちは幸せになったか。

宮沢賢治も科学に救いを求めた一人です。農民の暮らしを楽にするために、機械で田んぼを耕すことを、薬をまくだけで雑草が生えないことを、彼は夢見たに違いありません。しかし、私たちは、その農薬を撒いていくということがいったいどういうことにつながってきたのか、科学や技術の進歩が、本当に人間の生命の幸せにつながってきたのか、ということを一つ一つ見てきました。

特に、物理学を自分の生涯の学問として選んでしまった以上は、私は核の問題と向き合っていかなくてはならない、と考えながら、ここまできてしまいました。

●まことのことばを求めて

しかし、私は結局なんてことない職業科学者になってしまったわけでありますけれども、しかし、大事なことは何かということを宮沢賢治から学び続けてきたと思います。

大学という場におりますと、これからの時代に不安を覚えることがあります。そこにはわずか18歳で勝ち組に入ってしまった若者たちと出会うことになります。受験競争で人間の勝ち負けを決めてしまう構造があります。賢治は言います。「個性の異る幾億の天才も併び立つべく斯て地面も天となる」。すべての人は何かの天才、天から与えられた才能を持っている。それを今のような成績で数字で競争させて、勝った負けたということではなくて、すべての天から与えられた才能が並び立つということですね。そうすればこの地も天となるという、これは羅須地人協会で、賢治が若い農民たちに語った言葉です。ここにも、地湧菩薩の影を見ることが出来ます。

私は核の問題と向き合いながらいろいろな旅をしてまいりました。そういうときに、「まことのことば」とは何かをいつも考えます。今日のテーマは多分「言葉とは何か」ということになるんだろうと思います。賢治は『春と修羅』の中で「まことのことばはうしなはれ」と書いてます、「雲はちぎれてそらをとぶ ああかがやきの四月の底を はぎしり燃えてゆききする おれはひとりの修羅なのだ」と。彼は非常に若いときに自らを「修羅」という位置づけで人生が始まるわけであります。

これから私の旅の話を少しいたしますが、そういう中でやはり、歯ぎしりが燃えるということの意味を私はこの人生の中でいくつもいくつも体験をしてまいりました。そして究極に私が目指したものは、これは高木仁三郎さんも、大事な文章だと言っておりますけれども、「われわれはどんな方法でわれわれに必要な科学をわれわれのものにできるか」。こういうこと、これは羅須地人協会の集会案内の中で宮沢賢治さんの講義のタイトルとしてこういう文章が残っております。

これが、我々それは科学者の道を選んでしまった、しかも職業的・職業科学者、亡びるべき職業科学者というものを認知した上での「私」ですね、この「われわれ」を「私」において、「私はどんな方法で私に必要な科学を私のものにできるか」、そういうことを考えなくてはならなかった。そのためには、まさに修羅の巷をさまようことにならざるを得なかった、ということになります。

●原発事故が起こると

この八月九日のことですが、美浜原発で事故がおきました。長崎の悲劇の日として歴史に記録されている日ですが、まかり間違えば、日本崩壊の日として記録されることにもなりかねない出来事でした。原発の最大の事故は二つの可能性がありますが、そのひとつは原子炉の暴走事故です。これは一九八六年にチェルノブイリでわれわれは体験しました。もうひとつは炉心溶融事故で、チャイナシンドロームとして知られています。今回の美浜事故はこの炉心溶融事故に直結する可能性がありました。

炉心溶融事故が引き起こされる要因は、原子炉を冷却する水がなくなってしまう冷却水喪失事故です。そうなると、原子炉は自分の持っている熱で溶け落ちて放射能が環境に放出されることになります。もしそういうことになれば、広島の原子爆弾の一千発分の放射能が環境に出る。そうすると美浜の場合だと、風向きによりますが、近畿地方を中心に、西日本一帯が居住不能になってしまいます。数千万人が住む土地を失い、難民化することにもなりかねません。

原子力という技術を受け入れるとは、そういう規模のリスクというものを受け入れるということになるのですが、「ことば」としてそれが意識されているのか、伝えきれているか、が問題です。

●現場へ

一九八六年にチェルノブイリで原発事故が起こりました。その時の汚染の様子を調べてみますと、およそ半径三百キロの範囲が汚染地帯になりました。ヒロシマの場合およそ三キロが被災地域でしたから、原爆千発分の放射能ということの意味がお分かりいただけると思います。

しかし、日本のメディアはそうした現場で起こっていることをきちんと伝えようとしません。また、原子力を専門とする職業科学者たちが、メディアを攪乱(ルビ:かくらん)して、私たちがなかなかその「真の姿」とを見ることができない。科学者は「裸身にて理論の至り得ぬ境を探り来る」ことがその本来のあり方でありましょう。賢治は「そのこと決死のわざなり」といいました。その「理論の至り得ぬ境」を見極めるためには、職業科学者やメディアの伝える『事実』を超えるために、やはり現場に行かなくてはならない。そう思いまして、一九九○年から九三年にかけて、前後五回ほどチェルノブイリ周辺の激甚汚染地帯を中心として、そこに住む人々を訪ね歩きました。

●チェルノブイリで出会った人たち

チェルノブイリではたくさんの人と出会いました。その中でも、キャベツをかかえた一人のおばあちゃんとの出会いは忘れることができません。それはウクライナ共和国の小さな村でした。チェルノブイリから西に七十キロほど離れた汚染された村でした。この村のコルホーズの牛や馬に奇形があるということが知られていましたので、私たちはまずその村を訪ねました。私たちはそこで、放射能のチェック、避難計画の現状、などの調査を行いました。これは事故から四年経った頃のことでした。

この村で一人のおばあさんと出会いました。このおばあさんは、私たちが保健所に行ってカルテを調べたり、あちこち放射能を測ったりしてますと、いつもそばにいて、興味深げに私たちのやることも見ていました。このおばあさんと少し話をしました。「おばあちゃん、私たちは日本からこの村の放射能が心配でやってきたんだけども、あなたはこの村に住んでてどうですか」と聞きました。そうしましたらこのおばあちゃんは、「何でもないよ」と言うんですね。「見てごらん。このキャベツは家の畑から取ってきたばっかりだ。何にも変わっちゃいないだろう。春になれば花は咲くし、秋になれば木の実はいっぱいなるし、野菜だってみんなよくできるし、何にも変わっちゃいないんだ。このソ連の政府は七十年間私たちをだましてきたんだ。だから、事故があった、避難しろと言うけどそれも嘘に決まってるさね。」というふうに言いました。

私はその話を聞いて、非常にステレオタイプ的に、もし新米(ルビ:しんまい)の新聞記者だったらどういう記事を書くかということを考えました。「無知なる農民 無策なる政府」というタイトルがふさわしい。「この農民は何も知らされていない、知らせようとしない政府も悪い、知ろうとしない農民も悪い」こんな記事をきっと書いたんだろうと思います。

しかし、それから何度かあちこちを旅しておりまして、今度はベラルーシのチェチェルスクという地域の小さな村を訪ねました。やはりここにも赤いセーターを着たおばあちゃんが座っておりました。ロシアの農村には、このように家の前にベンチが一つずつあって、夕方になるとこのベンチに一人ずつおばあちゃんが座っていて、そのおばあちゃんの周りには必ず猫が一匹と鶏が何羽かいるという、こういうパターンがございます。私たちは、農村の状態を知るためには、昼間、朝から午前中昼過ぎまでには、研究所やら大学やら病院やらを回っていろんな人と会って情報を交換するわけですが、午後になりますと村に行くわけです。そうすると暇なおばあちゃんがたくさんいますから、いろんな話を聞かせてもらえるんですね。

で、このおばあちゃんの座ってる周辺の大地についての放射能を測定しました。ここは原発から二百キロほど離れているところでありましたけれども、日本でしたら、「管理区域」と言いまして、厳重に立ち入りが制限され防護服を着なくてはならない。そういう激甚汚染地帯であることが明らかになりました。そういう中でこのおばあちゃんと私は少し話をしました。

これは八月の末だったんですが、「おばあちゃん、子供たちの声が全然聞こえないけど、子供たちはどうしたの?」っておばあちゃんに聞きました。「今は夏休みだからみんなピオニールに行ってていないんだよ。」って、おばあちゃん答えたわけです。「そうかー、ここの国は二ヶ月も夏休みあるけど、ずっと子供たちはみんなピオニールに行っちゃうの?」って言ったら、「そうじゃないよ。事故の前だったら、そりゃピオニールも行ったけど、いつも子供たちの声が満ちていてにぎやかなもんだった。でも、事故の後はみんな汚染のないところに行って夏休みを過ごすようになったんだよ。」こういうふうに話してくれました。私は「でも、あと一週間もすりゃ夏休みも終わるから、もう子供たち帰ってくるし、嬉しいね、おばあちゃん。」というふうに私が言った。その時にこのおばあちゃん、いきなり立ち上がって、私の胸倉(ルビ:むなぐら)をつかんで、ものすごい早口でロシア語で私に対して敵意の言葉を投げつけた。通訳さんに割って入ってもらって、おばあちゃんの話を聞きました。そしたら、「あんたら科学者だろ。今この村の放射能を測っただろう。ここが人の住めないところぐらいわかってるはずだ。そういうところに子供が帰ってくるんだ。なんでそれが嬉しいか!」こういうふうに怒鳴られました。

このおばあちゃんは、すべてを知り尽くしていて、そして五年も経って、すべての悲しみや怒りや絶望やそういうものをじーっと胸の奥の方に仕舞い込んで、そして、先ほどのキャベツのおばあちゃんの「何でもない、何でもない、大丈夫だ。ほら花も咲く、ほらキャベツもなるじゃないか」こういうふうに毎日言い暮らさねばならない。そういう生活の中にいて、しかし、私が不注意にも「おばあちゃん嬉しいねぇ、楽しみだねぇ」などという言葉を吐いたがゆえに、そのおばあちゃんの一番胸の底に仕舞ってあったその「ことば」がいきなり爆発をして私に向かってきたんだということをその時悟りました。そして、あのキャベツのおばあちゃんを「無知なる農民」などと思ってしまったことを、私は心の底から恥じました。それから、もう一人、ベラルーシのチェルノブイリに非常に近いブラーギンという町の市長さんのことも忘れることは出来ません。この市長さんは素性も知れぬ私たちをとても友好的に迎えてくれました。この市長さんは、今このブラーギンの住民の一人一人を安全な汚染のないところに避難をさせる、そういうプロジェクトにすべての時間を注ぎ込んでおりました。曲がりなりにも社会主義国家ですから、日本のように冷たくはしません。一人ひとりの住民の移転先の住居を用意し、職場まで捜さねばならないのです。三万人(だったか)ほどもの人々の避難先を捜すために、彼は何百キロも離れた地域まで、毎日のように飛び回っては受け入れ先を探し歩いている、そういう人です。

彼が、最後に私たちとウォッカを飲みながら一晩飲み明かしたときに、言った言葉が胸に刺ささりました。「私の仕事は、このブラーギンという地名を地図から消すことです。すべての住民を安全なところに移し、そしてブラーギンという歴史ある地名を永遠に地図から消すことが、市長として私に与えられた使命なのです」。この誠実な市長の「ことば」に、私は胸を突かれる思いがいたしました。

ロシアのパン篭(ルビ:かご)と呼ばれた豊かな穀倉地帯の一つ一つの村には、千年、二千年という昔から人々の暮らしがあり、その村々には、先祖からの言い伝えや受け継がれてきた祭りや、歌や踊りがあるはずです。放射能はそのささやかな歴史や文化を永遠に地図から消し去ろうとしているのでした。

※講演資料1

(無断転載及びダウンロードは固く禁じます)

私はその時病院にも行きました。子供たちが惨憺(ルビ:さんたん)たる状況に置かれておりました。しかし私はその子供たちにカメラを向けることが、できませんでした。ですから、私の撮った写真は緑豊かな廃墟と老人の写真ばかりです。(昨年イラクに行った時には、子供の写真もたくさん写しました。私がなぜ子供たちにカメラを向けることが出来るようになったのか、まだ自分には分かっていないのです)。

ですが、ここに一枚の少年の写真があります。この写真は一九九一年の四月、ちょうど事故の五周年の集会に参加するため現地を訪ねたときに、モスクワニュースに載っていた写真です。

この子供には、この新聞が出る二日前に、私はミンスクの病院で出会っておりました。その病院には四歳未満の、つまり事故のあとで生まれた、先天的障害を持っている子供だけが何十人もおりました。激しい障害を持っている子供ではありますが、その目がとても澄んでいた、そして、非常に鋭い視線で私を見た、そのことによって、私はこの子供のことがとても印象に残っておりました。

その時、この子供の世話をしていた女性が私にこう言いました。「あなたはこの病院に来てこんなにたくさんの悲劇的な子供たちを見て大変驚いているかもしれない。しかし、この子供たちは、チェルノブイリの放射能の地獄の底から、神の祝福を受けて生まれてくることのできた子供たちです。母親の胎内に命を与えられたにもかかわらず、この世に生まれてくることのできなかった命の数をだれも数えることはできません。ですから、強い力を持って障害を乗り越えてこの世に生まれることの出来たこの子供たちを祝福してあげてください。そして、この子の目を見てください。放射能の地獄から天使のような目をして生まれてきたこの子は、きっと将来人類に夢や希望を与える仕事をしてくれると思いますよ。」このように語ってくれました。その「ことば」が今も鮮やかに心に残っています。なんと言うことか、私たちは、事故や災害や戦争の被害を、死者の数で数えることに慣れてしまっていたのです。

そして最後に私は、ベラルーシの北部の村に行きました。そこは事故の現場から三百キロも離れておりましたが、放射能の汚染は非常に厳しい地帯でした。その廃墟となった無人の村のいくつかを私たちは訪ねて回りました。打ち捨てられた家々に上がりこんで、床に散乱している葉書や新聞や電気代の請求書などをみて、いつころまでここに人が住んでいたのか、避難が始まったのはいつころなのか、そんなことを調べていました。そんなとき、窓の外に人影があるのに気がつきました。びっくりして飛び出しましたら、おばあさんが歩いていました。無人のはずの村に人がいるのです。

「なんでおばあちゃんこんなところにいるの、一人で住んでるの」と私たちは驚いて話しかけました。おばあさんはとても知的な面立ちの方で、私たちに静かにいきさつを話してくれました。「半年ほど前に村にバスが来た。そして避難すべき人の名前が読み上げられてバスに乗った。私の名前はなかった。だから私はここにいる。」こういうことでした。その後、電気も止まり、銀行も商店もコルホーズも無人になりました。まさに、この村は地図から消されたのでした。「今は村で一番立派な家に住んでいるのよ」とおばあさんはこともなげに言いました。この村でおばあさんはたった一人で冬を迎えようとしていました。十月には雪が降り始め、真冬には凍り付いてしまう村です。このおばあさんがここにいることを、誰が知っているのでしょう。次の春が巡ってくるまで、このおばあさんが生き抜くことができるのでしょうか。

私は、このおばあさんに持ち合わせの食料を置いてくることしか出来ませんでした。被災者の救援だとか人道支援だとか、私たちはあまりにも軽々しく口にします。でも、私はたった一人のおばあさんを、なんともすることも出来ず、置き去りにしてきました。見殺しにしたといっていいでしょう。慙愧(ルビ:ざんき)の思いとはこういうことをいうのでしょうか。まさに「はぎしり燃える」思いであります。

※資料2:撮影 藤田祐幸氏

(無断転載及びダウンロードは固く禁じます)

●劣化ウラン弾の調査へ

原子力産業の廃棄物である「劣化ウラン」を兵器として用いたことを、私たちは一九九一年のイラクで行われた戦闘のあとで知りました。その後、イラクの子供たちの悲劇が始まったことを知りました。そして、アメリカ軍がバルカン半島でもその兵器を使ったことを知りました。私はコソボに加えられた激しい空爆が終わってすぐ、コソボとセルビアに行きました。一九九九年と二〇〇〇年の二度、バルカンにおけるウランによる影響の調査を行いました。

戦争の破壊というもの、私が行ったのはまだ空爆が終わってほとんど日が経たない、まだ煙の匂いが残る、そういう戦場にまいりました。中世の面影を残すベオグラードの美しい町は無残に破壊されておりました。セルビアの子供も、コソボの子供も、みんな人懐こく、明るく元気でした。難民キャンプから戻ったばかりの子供もいたでしょう。家族や友人や隣人を失ったばかりの子供もいたでしょう。でも、子供たちは恐ろしい空爆と殺戮の嵐が去ったことを心から喜んでいるようでした。しかし、この子供たちの暮らす大地がウラン弾によって非常に汚染されておりました。

戦後の荒廃の中で、子供たちは打ち捨てられた戦車の残骸を、最高の遊園地として遊んでおりました。その戦車が激しく汚染されているのです。こうした子供たちの将来・未来というものに対して、そこを訪ねた私がいったい何ができるのか、私はいったい何をしにそこに行ったのか。答えのないまま、私は次の旅に出ました。昨年の五月に私はイラクにまいりました。このイラク戦争の時の日本のメディアは二つに二極分解しました。大手のメディアの記者たちは、クェートからアメリカ軍に従軍してバグダッドに攻め上りながら取材をいたしました。それに対し、フリーランスのジャーナリストや写真家たち、そして市民運動の人たちは、空爆の続くバグダッドに止まりました。殺す側と殺される側と、情報の発信源が分離したのでした。権力は殺される側からの情報発信者を憎みました。高遠さんや今井君に対するこの国の国家としてのありようは、如実にそのことを示しておりました。

イラクへの攻撃が始まった瞬間から私はイラクに行くことを考え始めていました。ウラン弾が打ち込まれていることは確かなことに思えました。その証拠を掴みに行かなくてはならない、と考えました。コソボの取材に同行した日本電波ニュースと行くことにいたしました。世はインターネット時代でありまして、チェルノブイリ時代とはまるで違う通信環境の中にあります。私たちはバグダッドに止まったジャーナリストやNGOメンバーとリアルタイムで情報の交換をすることが出来ました。そして昨年の五月十九日に日本を発ち、なんとか生きて六月四日日本に戻ってまいりました。

●劣化ウラン弾とは

ここに写っておりますのはバグダッド市内で拾い集めたウラン弾、劣化ウラン弾と言われておりますが、実はこれは純粋なウラン金属弾です。左の上の方に尖がった金属の棒がありますが、これはウラニウムの金属です。これは非常に重くて硬いために、戦車に打ち込みますと貫通いたします。同時にウランは発火性金属でして、貫通すると摩擦熱で発火をして二千度ほどで瞬間的に燃焼してしまいます。ですから、中に乗ってる兵士から見ると、いきなり戦車の十センチもある装甲板が破られ、そこから二千度の火が噴き出す、こういう感じです。兵士はその火に焼かれてほぼ瞬間的に炭化してしまいます。アルジャジーラの撮った写真を見ますと、炭になった人間の形の死体が写っています。そして戦車の中の計器類は全部焼け落ちてしまいますし、戦車に積み込んであった砲弾が全部爆発をしますので、たった一発の、この太さ一センチ長さ十センチの、金属弾を打ち込まれただけで、戦車は完全に破壊されてしまう。

しかも、このウラニウム弾は原子力発電所の燃料を作るときの廃棄物なんですね。したがって、原料はタダ同然であります。日本の原子力発電所の燃料の大部分は今アメリカから輸入しておりますが、この日本の核燃料を作るためにも、この劣化ウランが大量に発生しております。そうしたものがイラクに打ち込まれているという状況があるわけですね。間接的に私たちはこのウラン弾の加害者側に立っているということになります。

このウラン弾によって打ち抜かれた戦車の鉄板、十センチもある鉄板がスポンと打ち抜かれている状態、あるいは、その戦車の表面が、表面でその弾がかすったあとがありまして、バターをナイフで切ったような鋭い切り口があります。いかに強力な破壊力を持った武器であるかがわかります。

※資料3:藤田祐幸氏

(無断転載及びダウンロードは固く禁じます)

●劣化ウラン弾がもたらしたもの

実はこのウラン兵器は、一九九一年に湾岸戦争と呼ばれる戦争で初めてアメリカ軍が使った兵器です。そしてその後イラクの南部で小児がんの発生数が増加し始めたのです。一九九○年にバスラ州で十九人の小児ガンの発生者がありました。一九九一年と九二年は戦争の影響でデータがございませんが、九五、六年頃から、ガンの発生数が増え始めます。そして、九九年からガンの発生数は爆発的な増加を見せるようになり、二〇〇二年には戦前の八倍にまで達しました。そして二○○三年に、再びアメリカ軍は大量のウラン弾をこのイラクに打ち込んだのです。

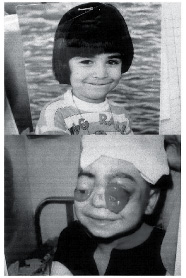

バスラには母子病院があります。その中に小児ガン病棟があります。爆発的に増えたガンの子供たちがおります。その病棟で最初に出会った少年、情けない顔をして現れました。しかししばらくすると、この少年もニコッとして私たちの前に再び登場いたしました。その時主治医から、この子は右目がガンで失われていることを伝えられました。

環境がウランで汚染されていて、それが生態系を通る、あるいは人間の肺から吸収される、食べ物から入る、水から入る。体の内部に取り込まれたウラン原子が放射線を放出し続ける。人間の身体の内部から被曝する。ウランが胎盤を通して胎児に移行することも考えられる。

そのため、この病棟には白血病や腎臓ガンや甲状腺がんの子供たちがたくさんおりました。私は、チェルノブイリの病院では一枚の写真も撮ることが出来なかったのですが、イラクの病院では夢中でシャッターを押し続けました。私の中で何かが変わったのかもしれません。たぶんそれは私の精神に退廃のきざしが出ているのではないかとも思います。

私が撮ったものの中で、一番辛かった写真は、まだ生まれて間もない幼児と母親の写真でした。この子のわきの下には、大人のこぶしの大きさの腫瘍があります。母親はわが子の死期を悟ったのか、身じろぎすることなくうつろな目で宙を見ておりました。

この病棟の責任者であるハッサン先生は、私たちにこの十年間にこの病棟で亡くなったたくさんの子供たちの写真を見せてくださいました。たくさん写真がございますが、一枚だけお目にかけます。このとってもかわいいお嬢ちゃんですが、この子が亡くなるときには両目が飛び出すほどの腫瘍に冒されて、亡くなったそうです。

●私たちの犯した罪

ここで見てきたのは十年前の湾岸戦争の後遺症であります。そこに、また新たに大量のウラン弾が打ち込まれてしまいました。ですから、これから数年もすると、この状況というものはさらに深刻なものになっていく。しかもこのウランの放射能の半減期は四十五億年であるということを考えるならば、私たちはいったいどれだけ罪の深いことをしてしまったのか、これはアメリカがしたからアメリカの問題だということではない。広島のあの碑文を思い起こしていただきたいのです。「この過ちは繰り返しませんから」。この過ちはアメリカ軍が過ったのでも日本軍が過ったのでもなくて、人類が過ったのだという意味を込めて「この過ちは…」というふうに書いたはずです。百年後、千年後、一万年後にイラクに生まれてくる子供たちは、あらかじめこの悲劇が用意されている。それはもうアメリカがやったから日本がやったからということではなくて、二十世紀の人類が犯してしまった罪だ、と思わざるを得ません。

ちょうど私が行った時は、連夜の空襲が終わってほっとした表情が市民の中にございました。しかし、シーア派の聖地であるナジャフが今激しい空爆を受けております。

収まらぬ戦火の中で毎日たくさんの人の命が失われていきます。その場を旅してきました者は、その風景と人々の表情を、いつでも目に浮かべることが出来るのです。

●求道者たちの実験

では、私たちがいったいどうすればいいのか。もう一度賢治の言葉に戻ってみたいと思います。

「近代科学の実証と 求道者たちの実験と われらの直感の 一致において論じたい」と彼は言います。科学者や政府は、イラクの子供の白血病はウランによる被曝の結果ではない、フセインが生物・化学兵器を使った結果だ、といいます。こういう職業科学者たちが、その論理が「近代科学の実証」という科学者が踏むべき手順を、尽くしているとは思えません。そして、現地で子供たちの治療に当たっている医師たちの、まさに「求道者」としての医師たちの経験を踏まえてはおりません。そして、そこを訪ねた「われら」の直感とも一致しません。

私は科学者です。でも、「求道者」でも「われら」でもない「科学者」とは、なんでしょう。「近代科学の実証」は大切です。私も放射能測定器を持って現場を歩きます。そこでは、これまでの科学の枠組みを超えた事態が始まっていることを、私は知りました。科学者はまず真実に対して謙虚であらねばならないでしょう。科学者の知っていることは、この大宇宙のほんのわずかなものでしかないからです。科学者は今まで知っている枠の中に全てを押し込むのではなく、未知なる物に謙虚に向き合うことに、存在の理由があるのです。

しかし近代科学の実証は、それ自体が独立に存在するのではないと、賢治は言います。「野の師父」の中でこう書いています。「この野とそらのあらゆる相は あなたの中に複本をもち それらの変化の方向や その作物への影響は たとえば風の言葉のように あなたののどにつぶやかれます」。この老人は科学者ではありません。しかし、「理論の至り得ぬ境を探り来る」力を持つ人です。おそらく賢治がたどり着こうとした「求道者」を体現した人でありましょう。

例えばNGOと呼ばれている人たちも、この「求道者」の中の一人一人であろうと思います。こういう人たちの「実験」が、大きな意味を持つのです。高遠さんがバグダッドのストリートチルドレンのために、自分をすっかり投げ出して夢中になって子供たちと交わろうとしている。その姿は非常に感動的であります。「求道すでに道である」と賢治は言います。

そして、難題は「われらの直感」です。言い換えれば「直感するわれら」です。問題は「直感する」ことのできる「われら」です。「われら」とは何かです。もう少し言えば、「われ」とは何か、となります。

賢治は農民芸術論の冒頭「おれたちはみな農民である」と書きました。これは、嘘です。宮沢賢治は農民ではないのです。あの人は花巻の金持ちのぼんぼんです。しかしその金持ちのぼんぼんが、農民に向かって「おれたちはみな農民である」と、こう言い切りました。そこには大きな意味があるはずです。

「おれは一人の修羅なのだ」という賢治と「おれたちはみな農民である」といった賢治、その「われ」と「われら」との距離は、相当のものがあります。その先には、「みんなむかしからのきょうだい」に連なる道が広がっているように思います。「自我の意識は個人から集団社会宇宙と次第に進化」することを、身をもって示したということでありましょう。

そうしてみると、私はやはり賢治は農民だったと思うし、そしてそれは私たちも、ここにいらっしゃる皆さんも含めて、「おれたちはみな農民」なんだ。つまり大地の恵みで生きるものなんだ。この大地の恵みで生きるということを基礎に置きながら、「われらの直感」、先人たちの様々な「実験」、そういうものを見ながら自分たちの生き方を決めていくべきではないか。そのように賢治は言い残してくれたように思うのです。

●敬うべき「近代的英雄たち」

チェルノブイリ、コソボ、セルビア、ボスニア、そしてイラクと、私は放射能の問題を見据えながら旅をしてきました。そして多くの求道の人に出会ってきました。私は汚染地帯の人々と会い、そしてその人たちからたくさんのことを学んできました。

私は今、賢治さんの次の「ことば」に深く共感するのです。「この人たちは またちゃうど二円の肥料の代はりに あんな笹山を一反歩ほど切りひらくのであります そして ここでは蕎麦が二斗まいて四斗とれます この人たちはいったい 牢獄につながれたたくさんの革命家や 不遇に了へた多くの芸術家 これらの近代的な英雄たちに 果して比肩し得ぬものでございませうか」。

私がバスラの小児ガン病棟を訪ねたのは、昨年の五月二十七日でした。今年の六月にこの病棟の責任者のハッサン先生が日本にお見えになりました。その時名古屋で、私とハッサン先生とのジョイントの講演会に招かれました。私が一年前に撮った写真をハッサン先生に見ていただきました。ハッサン先生はそのすべての子供の名前と年齢(月齢)と病名を全て諳(ルビ:そら)んじておられました。そのことに私は感動いたしました。そして、彼女はその一人ひとりの子供たちが全て亡くなったことを、私に告げました。

ちょうど私の三人の孫と同じぐらいの年格好の子供たちが、みんなこの一年の間に死んでしまった、という事実に、私はたじろぎました。いったい私たちは何をしてしまったのか。

「笹山を切り開き二斗の蕎麦(ルビ:そば)を蒔いて四斗の蕎麦を取る」、そんなただただ実直で正直なだけの人々の、子や孫の命を奪い取ってしまった、ウラニウムという科学的実体。それをもてあそぶ科学者、震えながら弾丸を発射する若い兵士、その兵士に殺戮を命じた国家。それを賛美する政府を持つ「国民」としての「われら」とは何者なのでしょう。「もう働くな レーキを投げろ 働くことの卑怯なときが 工場ばかりにあるのでない ことにむちゃくちゃはたらいて 不安をまぎらかさうとする 卑しいことだ」そう叫び、駆け出したい衝動にかられます。

●「いのち」の中の「まこと」

『銀河鉄道の夜』の中にこんな会話があります。「『ほんたうの神さまはもちろんたった一人です。』『あゝ、そんなんでなしにたったひとりのほんたうのほんたうの神さまです。』」。

冒頭にお話した「早春」に戻りますが、「青きGossan銅の脈」ということの意味を掘り下げてみます。「げにひとびと崇むるは」と最初書いていた。しかし、それが、「まことひとびと索むるは」と書き換えたときに、このGossan銅の脈、地層を貫くその金属の脈というのは、一つの違った言葉としての様相を帯びてくるのです。

賢治にとっての時空概念は、地層という地質学的な概念とかかわっています。彼は地質学者ですから、山や川を歩いて、露頭に現れた地層を見ることで、何万年もの歴史を語ることの出来た人でした。いろんな時代のその状況を地層の一枚一枚が記憶をしているわけですね。その一枚一枚の地層は、火山の噴火や洪水や、氷河や、隆起や沈降の有様を、記録しているのですが、そこには一貫した因果関係は見当たらないのです。そして、その一枚一枚の地層が何枚も重なって時間が推移してきたのです。つまり、一枚の地層を広げてみることで、その時代の三次元の空間を見ることが出来て、それが時間軸にしたがって堆積して、結果として四次元の時空が成立するわけです。

そして、貫入というのは、鋭くその地層を何枚も貫き破っていく鉱脈を意味します。人間には、様々な歴史観や価値観、宗教観などが多様に存在し、それぞれに異なった真理すなわち「まこと」があります。それは、歴史的にも、空間的にもあります。その多様な「まこと」を貫くひとつの「まこと」があるに違いないと、「ひとびと」は求めてきました。哲学という学問はおそらくその「まことのことば」を探し求めるものであろうと思います。それはまさに「価値観の地層を貫く青きGossan」にほかなりません。

それに対して、そういう何か全体を貫く強い統一原理のようなものではなくて、彼は「雨の中の真言なり」という。この「雨の中の真言」。「雨」しかも「早春」という題ですね。これはまっすぐに「いのち」のことをさしているのだろうと、私は思います。

ですから、「ほんたうのほんたうの神さま」のことも、他のところで「他の神様を信じている人たちのやったことでも涙がこぼれるだろう」という言葉がありますよね、つまり、今キリスト教徒とイスラム教徒が争いをしている。あるいは仏教徒もヒンズー教徒も存在している。みんなそれぞれ違った神様を、すなわち違った文化や価値観を持っています。でも、私がチェルノブイリやらコソボやらイラクを訪ねたときに、子供たちが死んで、泣いて泣いて泣き明かす、その母親の気持ちというのは、どこでも同じなんですね。

ですから、どこでもその「いのち」というものに向き合ったときに、宗教や価値観や人生哲学の相互の違いなどは、全部吹っ飛んでしまうのではないでしょうか。そして、賢治が言う、たった一つの本当の本当の神様、とはそういうものを超えてしまうということではないだろうか、と思うわけです。

●人と地球にとるべき姿を描くために

宮沢賢治は、子供たちに向かって、「むしろ諸君よ 更にあらたな正しい時代をつくれ 宙宇は絶えずわれらに依って変化する 潮汐や風 あらゆる自然の力を用ゐ尽すことから一足進んで 諸君は新たな自然を形成するのに努めねばならぬ」と言います。そして、「新たな詩人よ」とこう呼びかけて、「嵐から雲から光から 新たな透明なエネルギーを得て 人と地球にとるべき形を暗示せよ」。

今この世の中は、戦争の問題、核の問題、環境の問題…、その全ての問題が「いのち」の尊厳を破壊せんとしている。私たちはそのことをよく知っているはずです。でも、あまりにこの問題の複雑で巨大であることから、「われ」は無力であると思い、政治家や専門家に全てをゆだねようとしているように、私には思えます。

賢治は「宙宇は絶えずわれらに依って変化する」と言い切りました。「新たな自然を形成する」とも言いました。人間が自然を形成するとは、自然はわれらによって変化するとは、なんと不遜なことでありましょう。私はそんな思いでこのことばを読んだこともありました。しかし、逆に考えてみますと、われらは何万年もの先祖たちが作り出し守り抜いてきた山河を、自らの欲望を満たすために、ほしいままに破壊し、放射能という消えることのない毒物を撒き散らし、「新たな自然を形成」してきたのではなかったでしょうか。私はソ連やユーゴやイラクの国家の崩壊の現場を旅してきました。国家とは幻想であるのかもしれません。国家がどうなろうと、人々は昔からそうしていたように土を耕しておりました。耕す土があればこそです。このままでは、「国敗れて山河なし」ということになりかねません。山河さえあれば、国がなくとも、私たちの子孫は生きていくことが出来ます。

今、私たちが、「新たな透明なエネルギーを得て 人と地球にとるべき形を暗示」することが、最も必要なことではないかと、私は思います。

特に若い世代の方々にこの賢治さんの言葉をしみじみと読んでいただきたいなとお願いして、私の話を終わります。

どうもありがとうございました。

――終――

初出/「でくのぼう宮沢賢治の会」特別号、2004年9月。

著作権・肖像権に関して・・・文章/写真(※資料)の転載、コピーは禁止します。